コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス方針

当社は良き企業市民たるべき社会的責務を果たし、当社のステークホルダーから「価値ある企業」との評価・支持を得るため、法令及び社会規範を順守した透明性に優れた経営体制の確立を目指しております。

また、当社が地球・社会と共存し、持続的に発展していくことを目指して、「サステナビリティ推進委員会」を設立し、サステナビリティ経営を推進しております。

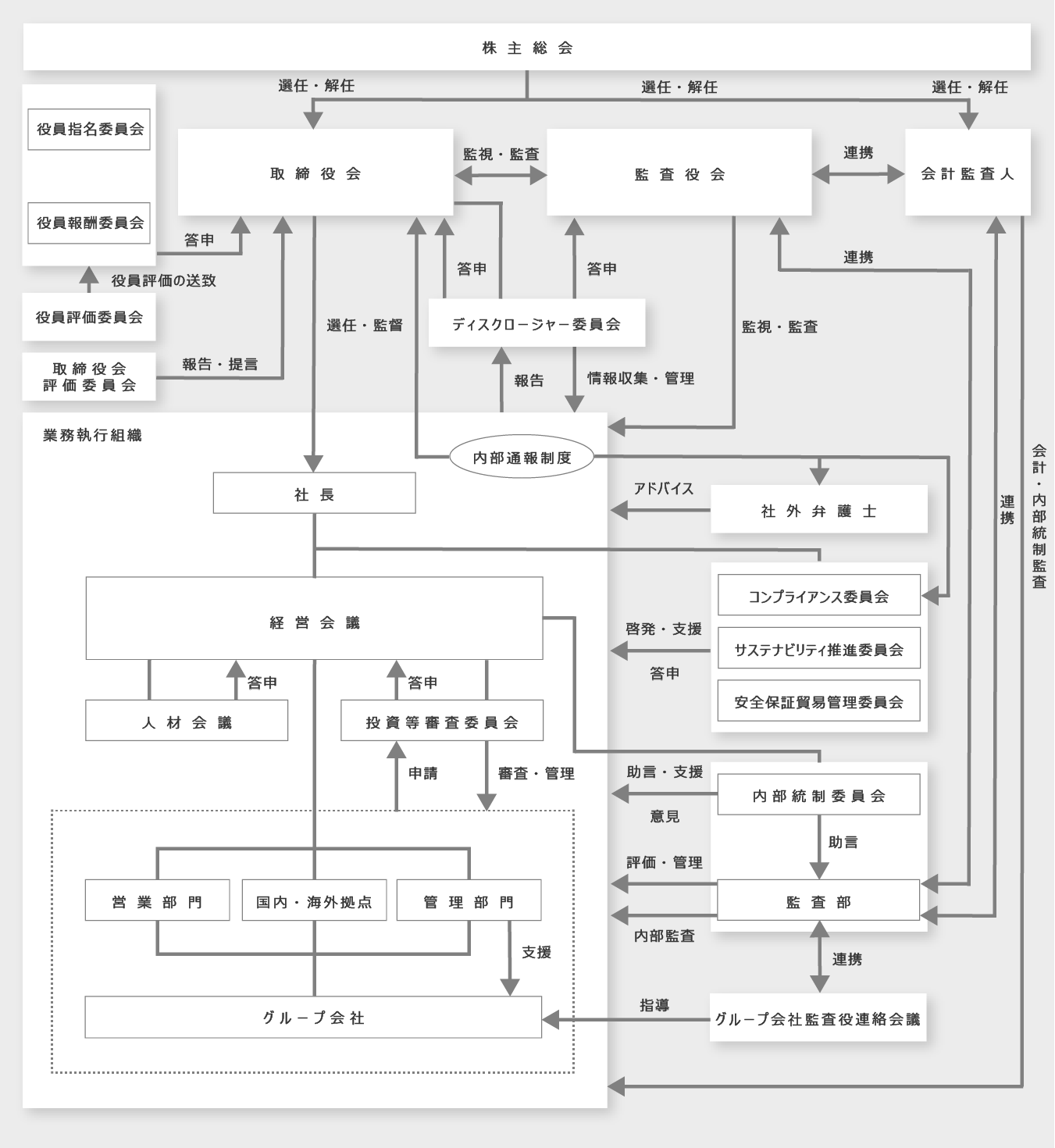

コーポレート・ガバナンス体制

当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しております。監査等委員会は株主総会において選任された監査等委員である取締役4名(内、社外監査役3名)から構成され、経営の意思決定及び業務監督機関である取締役会並びに業務執行機関である経営会議以下の会社組織の業務執行に対して監視・検証を行い、監査等委員会においてその結果を承認し、株主総会に報告しております。

当社は2012年4月より、よりきめ細かな業務執行体制を構築し、意思決定の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

取締役会は、株主総会において選任された取締役14名(内、社外取締役7名)から構成され、法令及び定款で定められた事項の決定、当社グループにとって重要な経営の企画立案及び業務執行の監督を行うため原則として毎月1回の頻度で開催しております。

経営会議は、主に常務以上の役員及び常勤の監査等委員から構成され、当社グループの経営判断に係る重要な事項を取締役会に議題提出するとともに、最高業務執行機関として、取締役会にて決定された経営方針に沿った業務執行を迅速に推進するため、原則として毎月2回開催しております。

役員の人事及び処遇につきましては、役員評価委員会、役員指名委員会及び役員報酬委員会の3委員会制度を導入し、以下の手続きを採用しております。

役員の評価につきましては、社長を委員長とし、委員の過半数が社外取締役で構成される役員評価委員会にて決定する仕組みを導入し、委員会を年2回以上開催し、会長、社長及び社外取締役を除く業務執行取締役からのコミットメントの評価及び役員相互評価を受けて総合評価を行い、総合評価の結果を役員指名委員会及び役員報酬委員会に提供いたします。

役員人事につきましては、社外取締役を委員長とし委員の過半数が社外取締役で構成される役員指名委員会にて、役員評価や社員の人事考課の結果を基に、次年度の役員構成を検討、素案を作成し、取締役会に答申、取締役会にて役員候補として定時株主総会の議案といたします。

役員報酬(監査等委員である取締役に対するものを除く。)につきましては、社長を委員長とし委員の過半数が社外取締役で構成される役員報酬委員会にて役員評価の結果を基に検討の上、次年度の月例固定報酬となる定期同額給与案を作成し、取締役会にて決定しております。また、役員賞与につきましては、業務執行取締役を対象として、役員の成果責任をより明確に反映させる業績連動給与制を採用しており、各年度の業績連動給与の算定ルール案を役員報酬委員会で検討の上、取締役会にて決定しております。また、譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役を対象とし、各経営陣がその役職位に応じて株主に対して負っている企業価値向上の責任への対価という位置づけのもと、役職位ごとに妥当と考えられる水準を役員報酬委員会で検討の上、具体的な支給株式数(株式の取得代金の払込に充当する金銭報酬債権の額)を取締役会にて決定しております。

取締役会の実効性評価につきましては、社外取締役のうち1名を委員長とし社外取締役全員で構成される取締役会評価委員会が主体となって行い、取締役会に対して評価結果の報告及び改善案の提言を行う仕組みを導入しております。

取締役会の実効性評価

当社は、2019年度から取締役会の実行性について分析・評価を行い、取締役会のさらなる機能向上に取り組んでいます。この度、取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その概要および結果について、以下の通り開示いたします。

- 評価方法

-

2023年度の取締役会評価の実効性評価においては、その実行性を中立的・客観的に評価するため、第三者機関による評価を実施しました。

・全取締役・監査役を対象とした無記名方式によるアンケート調査

・全取締役・監査役を対象として第三者機関によるインタビュー

・取締役会評価委員会でのディスカッション

・取締役会におけるディスカッション - アンケートの内容

-

・取締役会の在り方や構成、運営に関する質問

・取締役会における議論に関する質問

・取締役会のモニタリング機能に関する質問

・社内/社外取締役のパフォーマンスやトレーニングに関する質問

・株主(投資家)との対話に関する質問 - 評価結果の概要

-

経営の基本方針・経営戦略の決定、及び重要な業務執行にかかる決定・監督において取締役・監査役が重要視すべき要素・観点について、取締役会で適切に議論がなされており取締役会の実効性は確保されていると評価しました。

また、前回の実効性評価において認識された課題に対する取り組みとして、取締役会の運営改善に向けて資料説明に時間制限を設ける事や、資料のコンパクト化などを実施しました。

一方で、更に実効性を高める観点から、以下のような中長期的な課題が抽出されました。 -

【中長期的な課題】

・経営会議への権限移譲や機関設計も含めた取締役会の監督機能の強化

・取締役会に必要な多様性の検討

・取締役会における議論をより一層円滑化する為の取締役会の運営

・中長期的な経営戦略や後継者計画など重要性の高い内容の取締役会における議論の更なる充実

当社取締役会は、今後もその実効性の維持・向上にむけて取り組みを進め、取締役会の機能を強化するとともに、持続的な企業価値の向上に向けて努力して参ります。

- 【コーポレート・ガバナンス概要図】

-

内部統制方針

当社は、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、事業目的の達成に係るリスクの低減と持続的な成長・発展のために、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制システム)の構築に関する基本方針を定めております。

当該基本方針につきましては、こちらをご覧ください。

リスクマネジメント

当社では「リスクマネジメント基本方針」において「リスク」を「当社の事業戦略およびビジネス目標の達成に影響を与える不確実性のこと」と定義し、当社グループにおける事業運営等から生じうる様々なリスクに適切な対策を講じ、コントロールするための事項について具体的に定めることにより、積極的な投融資・事業拡大による飛躍的な事業成長の達成に資することを、リスクマネジメントの基本的な考え方としています。

- リスク管理体制

- 当社はリスクマネジメントを経営上の重要課題と認識し、取締役会にて決定した基本方針のもと、管理部門統轄役員をリスクマネジメントの統括責任者としたうえで、必要なリスクマネジメントの体制と具体的な管理手法等を整備するとともに、経営トップによる全社的なリスクマネジメント意識の向上に向けた取り組みを推進しております。また、リスクの発生予防と発生したリスクの軽減を図るため、それぞれのリスクへの対応部署を定めるとともに、各種規程や対応マニュアルの整備を行っています。

- 具体的には、信用リスクやカントリーリスクを含む与信リスク、事業投資リスク、商品価値変動リスク等の市場リスク、安全保障貿易管理や各種経済制裁等への順守を含むコンプライアンスリスク等当社を取り巻く様々なリスクの中から、特に当社経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクを重要リスクと位置づけ、リスクを専門的に管理する部署としてリスクマネジメント部を設置し、各リスクについて対応部署と連携し実効的に管理できるよう、必要な方針の策定や規程等の整備を行い、連結ベースでの統合的なリスクマネジメント体制を構築しております。

- また、重要リスクのうち、定量的に把握可能なリスクについては、連結ベースで将来発生しうる最大損失額をもとにリスクアセットを算出し、定期的に全社的なリスク量を把握したうえで、リスクを株主資本(リスクバッファー)の範囲内にコントロールする経営を実践しています。積極的な投融資等による事業拡大による飛躍的な事業成長を達成するために、リスクバッファーの範囲内で積極的にリスクテイクを行い、リスクを踏まえた収益性を高めることにより、企業価値の向上と経営の健全性確保の両立を図って参ります。